※一部、日本以外の国(地域)で生産または原材料を使用した商品もございます。

未来へつなぐ熱き想い。

ISHIKAWA輪島の塗

日本が世界に誇る漆器の産地、石川県の輪島は、昨年2度の大きな災害に見舞われました。そんななか伝統の技を未来へ伝えたいと熱き想いで作品作りをしている作家たちを輪島、金沢からクローズアップ。

伝統の技や想いを

未来へ伝えたい。

石川 ● 箱瀬 淳一・詩野 漆工芸

「箱瀬工房」

塗師であり蒔絵師でもある箱瀬淳一は、文様を考える時、その背景も辿り、作品に表現。“宝尽くし”は、奈良、江戸、昭和それぞれの時代に生まれた多くの宝物を集めて生まれた蒔絵。祝い事や新年を迎える時に一緒にお祝いしたいという気持ちが込められています。

- 小判筥〈茶〉宝尽くし(約縦35×横7.2×高さ4.5㎝)440,000円[現品限り]

朱と黒の“姉妹鉢”は、箱瀬の娘で妹の詩野が形をデザインし、姉が塗りを施した「箱瀬工房」の未来を担う姉妹の作品です。

- a. 隅丸長方皿〈長蛇と麻の葉〉〈ヘビイチゴ〉(約縦11.3×横14.4×厚さ1.4㎝)各55,000円

[いずれも現品限り]

- b.姉妹鉢(黒・本朱、約直径13.5×高さ6.9㎝)

各19,800円[各限定10]

現代の日常を彩る

漆器でありたい。

石川 ● 杉田 明彦 漆工芸

「漆工 杉田明彦」

漆器を“特別なもの”ではなく、日常の中で気軽に楽しみ、"好きだから使いたい"と思える存在にしたいと考える杉田明彦。金沢の工房で生み出される作品は、スタイリッシュなフォルムやニュアンスのある色使い、明るい照明になじむマットな艶、そしてテーブルになじむ低めの高台など、現代の生活環境を意識した細やかな心遣いが凝縮されています。輪島の塗師・赤木明登のもとで磨いた伝統の技が息づく、確かなクオリティーも実感してください。

- 高足椀〈大〉(赤、約直径14×高さ13.3㎝)

44,000円[限定5]

- a. 乾漆鉄鉢〈M〉(金彩、約直径16.6×高さ7.6㎝)

38,500円

- b. 縁丸盆〈大〉(白、約直径42.5×高さ3㎝)132,000円

- c. 挽目皿〈中〉(約直径18.3×高さ2.3㎝)14,300円

[各限定5]など

使われることで完成していく、

それが漆器。

石川 ● 角 有伊 漆工芸

「角漆工房」

大ぶりで、高台が高くどっしりとした表情が特徴的な合鹿椀。能登の合鹿村から生まれたこの漆器を、角有伊は父偉三郎から受け継ぎ、新たな表現を加えています。

- a. 合鹿椀(朱、約直径14.3×高さ15.5㎝)

55,000円[現品限り]

- b. 尺三丸皿 漆文(約直径39×高さ3.2㎝)

308,000円[現品限り]

漆の世界に入る前、四代目須田菁華の元で陶芸の修業をし、料理が入ることで、器は完成することを学んだ有伊。使うほどに風合いや艶が増していく漆器は、料理を楽しむ使い手が完成させていくものと考え、作品作りをしています。たっぷりの漆を使い素手で模様を表現した皿や、建築物のようなジグザグ三段重など、使う楽しみを刺激する作品が揃います。

- ジグザグ三段重片身塗(約幅37.3×奥行16.3×高さ17㎝)770,000円[現品限り]

輪島塗伝統の技が可能にした

モダンリボーン。

石川 ● 桐本 泰一 漆工芸

「輪島キリモト」

多くの職人と関わりながら木工製品や漆の器などをプロデュースする桐本泰一。震災後、能登イタリアンと発酵食の宿「ふらっと」の経営者フラットさん・船下さん夫妻と共に取り組む“輪島塗レスキュー&リボーンプロジェクト”では、行き場を失った輪島塗の器を“溜塗”の技で色も質感もモダンに再生。

- 輪島塗レスキュー&リボーンプロジェクト

菓子椀 Reborn・透き溜(約直径12.7×高さ7.8㎝)

47,300円[限定5]

また、約30年前に廃業した漆器店の倉庫から救い出した漆器は、布の質感を生かした“布みせ仕上げ”と、抑揚と奥行きがある“和紙張り仕上げ”で再生しました。堅牢な木地や布着せなど輪島塗の素晴らしい技が土台にあったからこそ出来た、と桐本。使って、その魅力を実感してください。

- 輪島塗レスキュー&リボーンプロジェクト

- 和紙張銀彩シリーズ

- a. 銘々皿〈曙〉(約直径15×高さ2㎝)18,700円

- b. 椀〈曙〉(約直径12.7×高さ10㎝)66,000円[限定3]

- c. 椀〈空〉(約直径12.7×高さ10㎝)66,000円[限定3]

- d. 銘々皿〈空〉(約直径15×高さ2㎝)18,700円

- ※a.d.は受注から約3ヵ月後のお渡し。

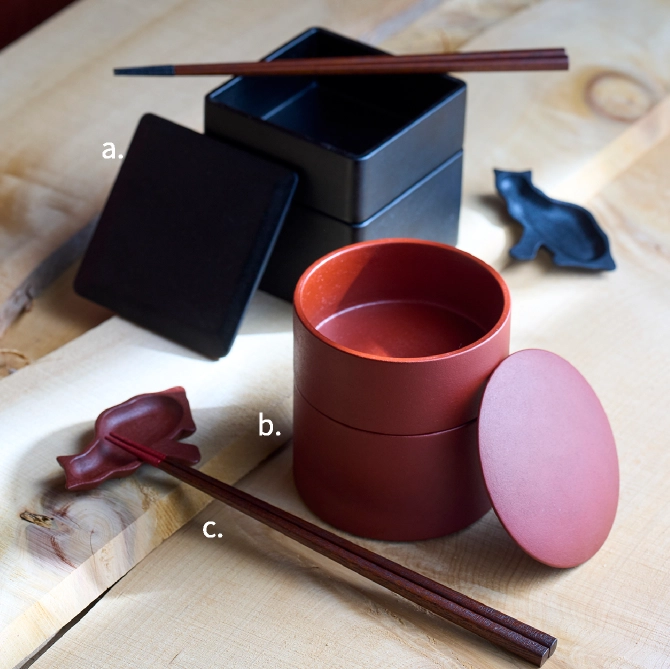

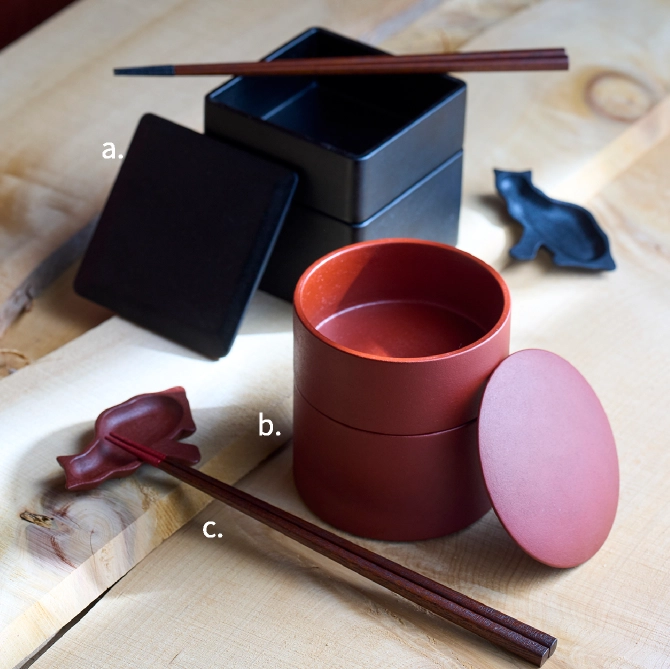

- a. 蒔地重ね弁当箱〈四角型・二段〉(黒・朱色、約幅10×奥行10×高さ10㎝)60,500円[いずれも現品限り]

- b. 蒔地重ね弁当箱〈丸型・二段〉(黒・朱色、約直径10×高さ15㎝)52,800円[いずれも現品限り]

- c. 拭漆先乾漆四方箸(先黒・先朱、長さ約23.5㎝)各2,750円[各限定10] 豆まめ皿〈ねこ〉(黒・ベンガラ、約幅6.8×奥行6.5×高さ1㎝)各8,800円[各限定5]

生命のきらめきと

蒔絵の輝きと。

石川 ● 小西 紋野 漆工芸

草花や蝶の生命のきらめきを漆の透明感やアワビ、夜光貝といった自然の輝きで感じていただけたらと日々精進する小西紋野。作品制作を通じて、輪島での修業で受け継いだ技を次の世代へつなぎたいと考えています。

- a. 蒔絵香合金魚(約直径8×高さ2㎝)308,000円

- b. 蒔絵香合蝶(約直径8×高さ2㎝)462,000円[いずれも現品限り]

- a. 菊唐草蒔絵カップ&ソーサー(カップ:約直径9.5×高さ9.5㎝、ソーサー:約直径16.5㎝)330,000円

- b. 雪割草蒔絵ぐい呑み(約直径7.6×高さ5.7㎝)各88,000円[いずれも現品限り]

山の色や植物を

乾漆漆器に表現。

● 横山 美穂 乾漆漆器

現在は、兵庫県に避難転居して制作している横山美穂。主に石膏などで型を作り、麻布を漆で張り重ねて型から外して作る乾漆の技法で器を使っています。造形はもちろん、手触りの心地良さも魅力。

- a. 乾漆片口(約幅15.5×奥行11.8×高さ11.2㎝)

132,000円[現品限り]

- b. 乾漆大皿(約直径27×高さ3㎝)66,000円[限定3]

- c. 乾漆ペア猪口(約直径6.7×高さ3.2㎝)22,000円[限定2]

漆の文化が

今に息づく産地に注目。

明治以前は日本列島に広く分布していた漆の木。そこから生まれた美しく堅牢な器は、淘汰されながら今に受け継がれてきました。今回は、そんななかから今の生活を意識してモノづくりに取り組む、岩手、福井、福島の漆器をご紹介します。

岩手県二戸市の浄法寺地域は、国内で流通する国産漆の約8割を地域ぐるみで生産。「滴生舎」は、地元の漆にこだわり、全ての工程で浄法寺漆を使用。自然が育んだ素材の個性を捉えながら、その質感、品質を生かして美しく丈夫な器に仕上げています。あきがこず、艶の変化が楽しめるのも魅力。

- a. 角椀〈小〉(約直径11.2×高さ6.5㎝)13,750円[限定5]

- b. 弁当箱〈角〉(約直径12×高さ12㎝)34,100円[限定2]

- c. 角椀〈大〉(約直径12×高さ7㎝)14,850円[限定10]

- ※トレーは参考商品。

福井県で1793年に創業した伝統ある塗師屋「漆琳堂」は、漆器の素晴らしさをもっと知ってほしいと、新しい技術や製法にも挑戦しています。若い女性の職人が多く、その声をもとに洋食にも合うフォルムと色、食洗機で洗える漆器も開発。

- RIN&CO.シリーズ越前硬漆 刷毛目

- a. 深S N03 R03(約直径11.8×高さ6.1㎝)各4,950円

- b. 平椀S I02、R02、beige(約直径14.5×高さ4.8㎝)各5,500円

漆の盾を開発して一時代を築いた祖父、需要が減る中、危機感と戦った父の後を継ぎ、三代目となった関昌邦。宇宙開発の仕事から転身した関は、アウトドア用など、現代のライフスタイルに合う漆器を開発し、国内外に発信しています。

- a. 端反椀(赤・黒、約直径12×高さ7㎝)各5,500円

[各限定5]

- b. urushiol Rim(赤・溜め、約直径14.5×高さ4.8㎝)各27,500円[各限定2]

- ※トレーは参考商品。