土に宿す魂の叫び。

本物の美をウィンドーに込めて。

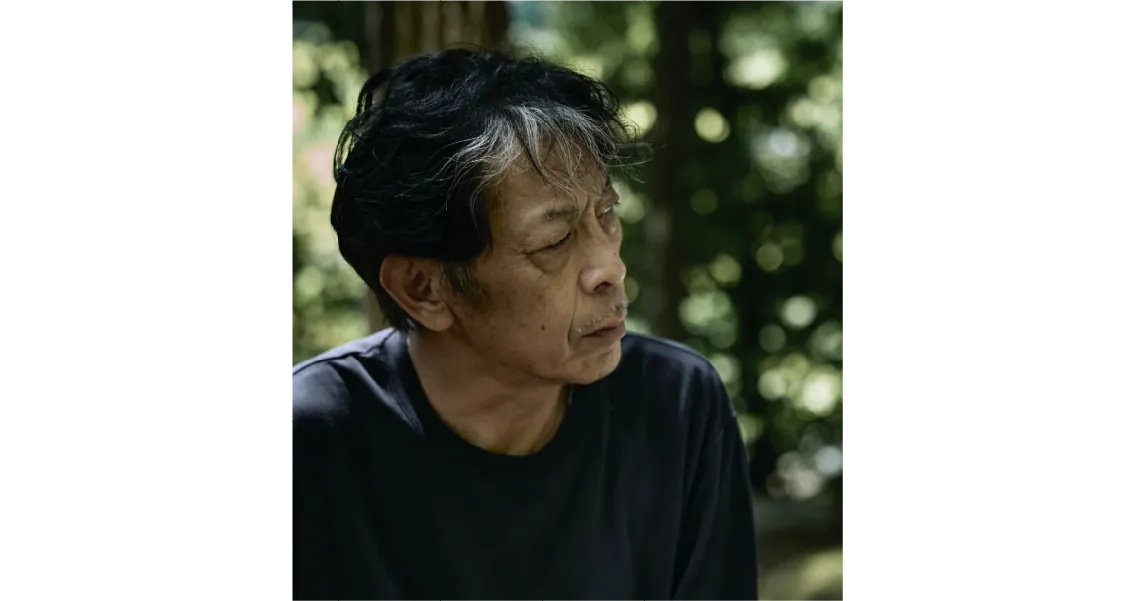

挾土 秀平

左官

城下町の情緒を今も残す岐阜県高山。この地で生まれ育ち、型にはまらない創作で国内外に名を轟かせる左官、挾土秀平。土と向き合い、光と影、美と怖さを操る作品は、見る者の心に深く突き刺さる。左官という枠を超えた唯一無二を追求し続ける表現者が「Japan and me.」のウィンドー装飾を手がける。その思いや、創造の原動力を紐解く。

スペシャルムービー公開中

アジトから創造される美

高山駅から市街地を抜け、車を走らせること約20分。木々が生い茂る森の入口に「職人社秀平組」の工房はある。「自由に大胆に、創作活動をするには自分の広いグラウンドが必要。そこで成功したり失敗したりして、本番に持っていく。森の中だから、音を立てても心配がいらない。その環境だからこそ、本物の創造が生まれるんだよね。もの作りというのはやはり場所の力もある。狭く何もない空間ではドラマチックなものはできない。」図面をひいたり、アイデアを考える部屋はアジトのような雰囲気。ほんのり灯る黄色い照明、棚にはウイスキーの瓶やフィギュア、映画のポスターや書籍などが所せましと置かれている。小さな窓からは、季節の移ろい、雨や風が感じられる。この部屋で、愛車のハーレーを走らせながら、森の中を散歩しながら、電車で車窓を眺めながら。四六時中、想像を巡らせる。そして夜、この物に囲まれた空間で、降りてきたアイデアを言葉やカタチにしていく。書き終えるまで、時間も忘れて夢中で。

インタビュー中、「雨の輪郭、という言葉からどんな想像をするか?」と問われた。「真っ暗な夜に窓ガラスについた水滴、そこに映った俺の顔。そのシーンから、雨の輪郭という言葉を考えた。そうやって言葉を紡ぎ出して生まれた詩からイメージを広げ、作品に落とし込んでいく。」と挾土は言う。言葉からの想像もあれば、情景からの想像もある。冬に、長靴で踏みにじられた田んぼの泥が凍り、それが陽を受けて溶けだした様は、気持ち悪さやエロスがある。その情景から着想したイメージを表現することもある。自然と言葉、情景が融合して、ハッとさせられるような、豊かな表情を持つ壁が生み出されるのだ。

妥協なき創造、執念

彼の作品に宿る圧倒的な迫力は、どこから来るのか。デザインの専門的な勉強をしてきた訳でもない。仕事に恵まれなかった苦境も乗り越えてきた。そういった背景があるからこそ、がむしゃらにやっている。「相手が心底満足するまで格好良くする。その上で、自分が納得できるものを足して“美しい”と言わしめる。頼んでよかったと思わせること。」この哲学こそ、作品を唯一無二のものにしている。その原動力は「納得するまで考え抜いて試行錯誤して、自分がこんなものを作れたのか、と驚くこと。可能性を知ることが楽しいという純粋な喜び。だから同じことはしたくない。どんどんチャレンジして、自分の振り幅を見たい。」という思い。そして、相手からの感謝の言葉が、彼の魂を燃え上がらせるのだ。

日本の美は、美しく、そして怖い。

作品には、光と影、美と怖さが同居する。彼が幼少期に見た、今も心にある原風景。それは綺麗で楽しいものではなく、美しく怖さがある。「綺麗は何も印象に残らない。美しいものには怖さがある、だからこそ心に焼き付く。それが自分のアイデンティティになっていく。それは日本の美にも通じるところがある。」世界中にある本当の本物というものは、美しくて怖い。畏れのような。それを表現できれば魅力あるものになると思っている。日本が、日本人であることすら忘れかけている今、このテーマを掲げる阪急の胆力に共感したと言う。

今回のフェア

「Japan and me.」への想いを聞いた。

80メートルにわたる巨大な阪急のウィンドー。これが出来るならば、自分の仕事として最高だなと思った。自分の人生を俯瞰する気持ちで、こんな規模のことができたんだ、と感じてみたいから、戦おうと決めた。シュミレーションのため森の中に置かれたウィンドーの実物大模型。この前に立つと、バカでかい大きさに改めて圧倒される。光栄に思う反面、夜も眠れないほどの重圧も感じる。本当にできるのか?と自問する。そして制作を進めながら、いけるぞ、と自信を持つ。この波を繰り返しながら、前に進んでいる。

作品がウィンドーを飾るのは9月。まず浮かんだのは月夜に彼岸花が咲き乱れる情景。満月の夜、煌々と月明かりに照らされた一面の彼岸花を見たことがあるだろうか。その妖艶で、どうしようもなく日本的な美は他にない。この風景で天地を想像して、その間に喜怒哀楽が漂う物語を表現したいと思った。日本に根付いている思想として、自然へのリスペクトが昔からある。仏教的に言えば、八百万の神もそう。あらゆるものに魂がある、今の時代には合わないのかも知れないけれど、そういった日本人が本来持っている考えも、表現したい。

あとは見る人自身の想像力に委ねる。どこか怖くて美しい。焼き付くようなものになればと思う。あれはこうなんじゃないか、と議論を始める作品こそ、価値がある。だから特定の答えは提示しない。圧倒的な世界を創造し、見るものに問いを投げかける。その解釈がいく通りもあるほど、作品の価値は高まると考えるから。納得がいくものができるまで、お披露目のその日まで、その追求は止まらない。

最後に、今回のウィンドー制作にあたり、挾土が書いた詩を紹介したい。

最後はただ祈るだけ

壁を塗るとは

静止した水面のイメージを手先に伝えて

泥がたっぷりと水分を含んでいる間に

素早く平らに塗ることである

そうして塗り上げたあと

塗られた壁から水が抜けるまでを

私は祈りながら待たなければならない

どんなに上手く塗れたとしても

土と水のバランスや

水と私の手先が嚙み合わなければ

乾いた時に

狙いとは全く違う肌合いが生まれてしまう

泥が乾くに従って

予想を超えた奇跡の姿が現れることもある

季節や天候によって変わる微妙な肌合い

壁は塗り上げたその時から

私の手を離れて自然に委ねられる

最後に答えを出すのは

土と水と光が織りなす自然なのだ

だから最後はただ祈るだけ

この作品の最後の工程は祈りなのである

この国の美に染まる

職人社秀平組一大絵巻

● 9月24日(水)〜 11月10日(月)

● 1階 コンコースウィンドー

「職人社秀平組」代表。1962 年、左官職人の2代目として岐阜県高山市に生まれる。熊本、名古屋などで修行。1983年に技能五輪全国大会左官部門優勝。地元に戻り、父の会社に所属し美術館やホテルなどの現場を手がけた後、2001年「職人社秀平組」を設立。以来、土・砂・石灰・藁など、自然素材の表情や色を活かし、ストーリーのある壁を制作。NHK大河ドラマ「真田丸」の題字・タイトルバックも手がける。