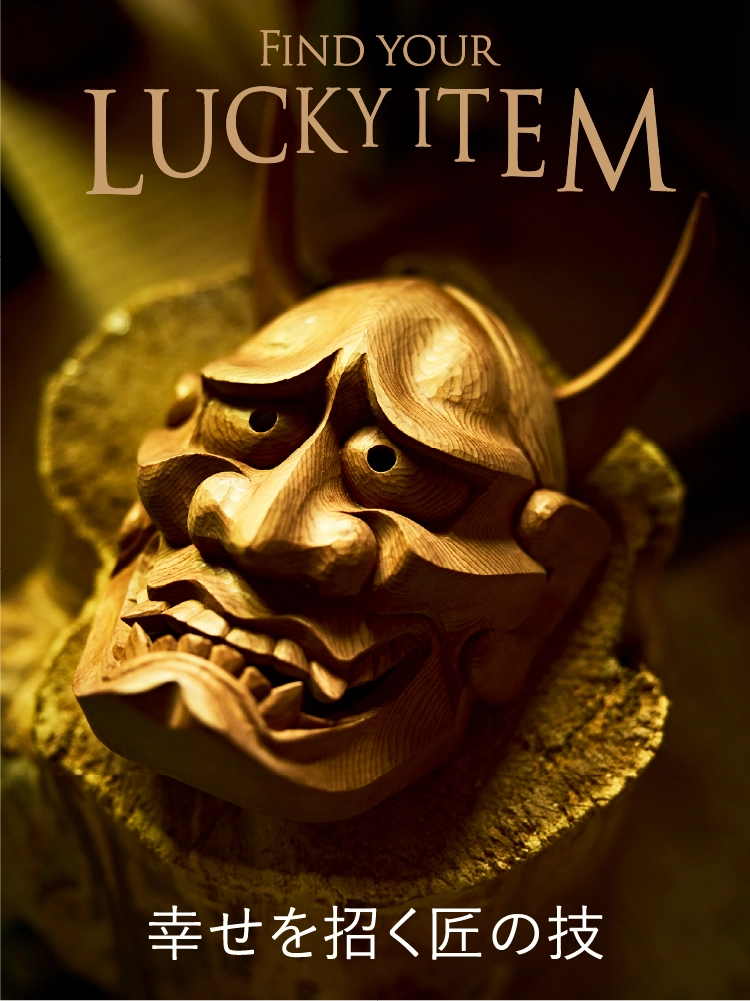

優美な表情は、

繊細な“丸ひご”作りから。

駿河竹千筋細工

静岡「駿河竹千筋細工協同組合」

静岡県の駿河地方、安倍川や支流の藁科川流域は、古くから竹の産地として知られ、竹製品が作られてきました。中でも駿河竹千筋細工は、節と節の間が長く、まっすぐな竹を育てるところから始めるこだわりぶり。その竹を割り、剥いだり 、小割したりして徐々に細くし、ひご引きを繰り返して1ミリ前後の細さに仕上げたものが“丸ひご”です。この“丸ひご”を“継ぎ手”で接着した輪に1本ずつ差し込んで組み立てるのが特徴です。

左:花器こなす(マダケ、幅13×奥行13×高さ22㎝)9,790円[限定3]

右:花器ひとえだ(マダケ、幅7.5×奥行7.5×高さ21㎝)

6,710円[限定3]

この工程を一通り覚えるだけで5年から10年はかかるという繊細で緻密な手仕事。昔は虫籠や鳥籠が作られていましたが、現在はテーブルウェアや花器、照明、バッグなど、暮らしに寄り添ったアイテムへと広がりを見せています。駿河地方の様々な伝統工芸を紹介している施設「駿府の工房 匠宿」では、駿河竹千筋細工の体験が出来る工房もあり、一般の方にはもちろん、地元の小学生にワークショップを行うなど、その魅力を若い世代へ伝える取り組みも盛んです。