※営業時間、催し内容、開催期間が変更になる場合がございますのでご了承ください。

阪急うめだ本店 7階 美術画廊

2月18日(水)〜 24日(火)

※催し最終⽇は午後4時終了

坂本これくしょん

―身につける漆―

坂本理惠

「朱色ブローチ」(縦7.5×横7cm)

「朱色イヤリング」(幅4.7×奥行1.1×高さ0.7cm)

坂本まどか

「牛革花形ペンダント」(縦7×横7cm)

「牛革台形ブローチ」(縦6×横6cm)

1900年、福島県会津若松市で創業した「坂本乙造商店」は、漆の精製から製品までを一貫して手がける老舗。「坂本これくしょん」は、“身に着ける漆”、“軽いアクセサリー”をコンセプトに、三代目、坂本理惠と四代目の坂本まどかの感性をいかしたデザインと、伝統の職人技が融合した新たな漆ワールドです。『第1回ものづくり日本大賞』や『グッドデザイン賞』金賞など、数々の賞でも認められた美しさ、どうぞこの機会にご覧ください。

福島県会津若松市にて、祖父が創業した漆の老舗「坂本乙造商店」の三代目として生まれる。大学卒業後、結婚。夫とともに家業を継ぐ。

1972年、「工房eyes」を開設。漆のアクセサリーが、国内外の百貨店やギャラリーで紹介されて話題に。

2001年、ホテルクリヨンにてグループ展を開催(パリ・フランス)。

2004年、Gallery MOJI コテ・ボザールにて個展を開催(パリ・フランス)。

2007年、Gallery KEIKO にて個展を開催(ボストン・アメリカ)。

2011年、WAO ~記憶の森~展 出展(東京)。

2012年、WAO 工芸ルネッサンス パリ展(フランス)・同ニューヨーク展(アメリカ) 出展。イタリア「FENDI」社よりバゲット用バックルを受注。

福島県会津若松市で、「坂本乙造商店」の四代目として生まれる。

子どもの頃よりアートに興味があり、京都で日本画を学び、画材である岩絵の具を通して色彩感覚を磨く。筆を持つ日本画を学ぶことで、蒔絵の技術、感覚を自然と身につけた。

2000年、東北芸術工科大学芸術学部美術科日本画コース 卒業。

2001年、第1回 福知山市 佐藤太清賞公募美術展にて「ある晴れた日に」で大賞 受賞。

2002年、京都造形芸術大学大学院芸術表現専攻 修了。

2004年、Gallery MOJI コテ・ボザールにて日本画の個展を開催(パリ・フランス)。この時のニックネーム「マド」が、後にブランド名となる。

現在、坂本理惠との共同製作により、「坂本これくしょん」として製作。

2月18日(水)〜 24日(火)

※催し最終⽇は午後4時終了

井上直久

最新作絵画展

「空からのプレゼント」(S12号)

幻想世界『イバラード』をテーマに描き続ける井上直久。透明感あふれる色彩と、静かで詩情豊かな風景表現は、多くのファンに親しまれています。今回は、“この世界はあなたの世界。わたしはこの世界をあなたへの想いで見たい”というテーマで表現した最新作をご紹介。どこか懐かしく、やさしい空想の世界をお楽しみください。

1948年、大阪府に生まれる。

1971年、金沢美術工芸大学 卒業。

1973年、高校美術教師時に「イバラード」作品制作。

1983年、絵本『イバラードの旅』講談社刊 絵本新人賞 受賞。

1994年、阪急うめだ本店にて個展開催(以降毎年、大阪)。

1995年、映画『耳をすませば』(スタジオジブリ作品)背景美術制作。

2006年、スタジオジブリ宮崎駿監督 短編映画『星をかった日』原作提供。

2007年、ブルーレイディスク『イバラード時間』制作(スタジオジブリ監督)。

各地個展等精力的に活動。東京・パリ・ニューヨーク・北京・上海他で個展多数。

2月25日(水)〜 3月3日(火)

※催し最終⽇は午後4時終了

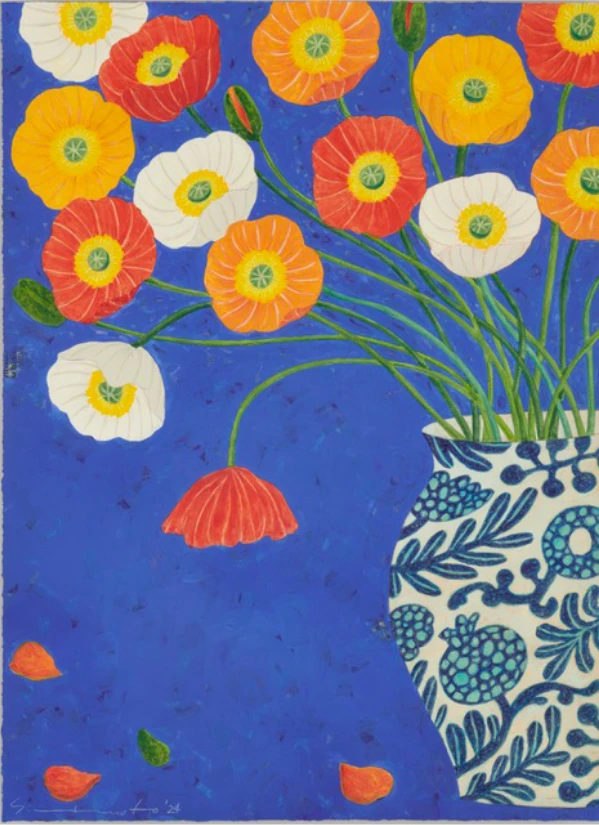

マツモトヨーコ絵画展

―やさしいちから―

「Lovely power」(縦42.3×横31cm)

鮮やかな色彩とリズミカルなラインで、花のある日常を中心に描くマツモトヨーコ。水彩紙にアクリルなどで表現した絵画と、毎回ご好評いただいているミニフレーム作品など、合わせて約70点をご紹介します。幸せが溢れる素敵な空間をご覧ください。

1958年、大阪府に生まれる。

1983年、Rギャラリーにて個展開催(京都)。

1984年、京都市立芸術大学大学院版画専攻 修了。

1986年、ギャラリー白にて個展開催(〜’88、大阪)。ギャラリーviewにて個展開催(’89・’90・’93、大阪)。

1995年、阪急うめだ本店にて個展開催(’98・’00・’02・’05・’07・’09・’11・’14以降隔年、大阪)。

1998年、マニフェストギャラリーにて個展開催(’19以降隔年、大阪)。

2010年、ギャラリーモーニングにて個展開催(’12・’14・’17・’19・’20・’21・’23・’25、京都)。

2013年、 ギャラリー新居東京にて個展開催(’15・’16・’18・’21・’23・’25)。

2018年、伊東屋 K Itoyaにて個展開催 (’22・’24、東京)。

2020年、アールグロリューTOKYOにて個展開催。

2023年、マージナルギャラリーにて個展開催(鹿児島)。

『コーヒーが冷めないうちに』(川口俊和著・サンマーク出版)シリーズの装画など、書籍、雑誌、新聞、企業のカレンダー、パッケージなどのイラストを多数手掛ける。

2月25日(水)〜 3月3日(火)

※催し最終⽇は午後4時終了

土屋典康 陶芸展

「銅彩抜文六角蓋物」

(幅18×奥行15.5×高さ9cm)

今年、80歳代に入りました。師匠の島岡達三は88歳まで仕事をしました。私も師に習って、この年代でなければできない仕事をしてゆきたいと思います。今回、100余点の展示です。ご覧いただけたら幸いです。

土屋典康

1945年、東京都に生まれる。

1968年、早稲田大学法学部 卒業。島岡達三氏に師事。

1971年、静岡県伊豆下田に築窯。

1977年、西武池袋本店にて個展開催(以後毎年、東京)。

1983年、国画会にて新人賞 受賞。

1987年、韓国肝一窯にて研修。

1991年、国画会展会友優作賞 受賞。

1993年、ニューヨーク、エルシウムアート近代日本陶芸展にて師弟展開催(アメリカ)。

2001年、ボストンパッカーギャラリーにて第一回個展開催(アメリカ)。ブラックウェルにて国展工芸展出展(英国)。

2010年、阪急うめだ本店にて第一回個展(以後毎年、大阪)。

人吉、宇部、銀座等、全国各地で個展多数、国画会会員。

阪急うめだ本店 7階 美術画廊

3月4日(水)〜 10日(火)

※催し最終⽇は午後4時終了

第27回 中司満夫 油彩画展

~フランス イタリア スイスの旅~

「白銀の峰 マッターホルン」(F4号)

世界的な感染症の流行を受け中断していた欧州旅。6年ぶりにフランスから北イタリア、スイスへとレンタカーで旅に出ました。フランスのアヌシー湖やイタリアのコモ湖畔。雪が残るスイスのマッターホルンやサンモリッツなどを3週間かけて巡りました。新たな旅の軌跡、ぜひこの機会にご高覧ください。

中司満夫

1966年、山口県防府市に生まれる。

1989年、京都市立芸術大学美術学部油画科 卒業。

1997年、辻真砂氏に師事。

1999年、スペイン、ポルトガルを取材旅行。

以後毎年スペイン、ポルトガルへ取材に出かける。阪急うめだ本店にて初個展を開催(以後毎年、大阪)。

2000年、ギャラリー大井にて個展開催(以後隔年、大阪)。

2007年、フランス取材旅行。以後毎年フランス各地方を車で旅する。日本橋三越本店にて 個展開催(’10・’12・’14・’18・’20・’24、東京)。

2013年、京宵展出展(〜’19、京都美術倶楽部)。

2020年、コロナの影響でヨーロッパ取材を中断。日本国内の風景も本格的に描き始める。

2025年、フランス、イタリア、スイスを取材旅行。

全国百貨店にて個展開催。

現在、無所属 兵庫県川西市在住。

3月4日(水)〜 10日(火)

※催し最終⽇は午後4時終了

北原進 木漆芸展

「朱角厨子」(幅29×奥行25×高さ35cm)

作品すべての木地作り、漆の塗りを自身の手で行い制作した作品を出品します。ロクロ、刳り物、指物などの技法を駆使して、器から家具などの制作もやっています。お椀、盛器、重箱、厨子、花入れ、皿、鉢、盆など約60点の作品をご覧ください。

北原進

1966年、長野県に生まれる。

1985年、木工作家の元で木の仕事を習う。

1989年、漆の仕事を父・北原久の元で始める。

1994年、国展初出展(第68回~98回まで出展)。

2014年、国画会会員推挙。

2022年~長野県上松技術専門校にて特別講師を務める。

3月11日(水)〜 17日(火)

※催し最終⽇は午後4時終了

丸山友紀 日本画展

祝福の園

「Sunny Side」(M15号)

穏やかで静かな世界の中に、ただ存在するものとして動物たちを描いています。こちらを見つめている動物たちは鑑賞されるだけのモチーフではなく、同じ空間に在り、わたしたちと視線を交わす存在です。そこに在ること自体が満ち足りた状態として描かれ、作品を見る人の心が静まり動物たちとの交流の中で暖かさが生まれることを願っています。

丸山友紀

1975年、愛知県に生まれる。

1998年、早稲田大学第二文学部美術専修 卒業。

1999年、臥龍桜日本画大賞展 入選。

2000年、早見芸術学園造形研究所日本画塾 卒業。

2001年、春季創画展 入選。

2002年、創画展 入選。

2007年、各地の百貨店にて個展多数開催(以降毎年)。

2009年、アートフェア東京 出展(’15)。

2017年、観〇光 ART EXPO 2017京都展 縁-enishi 出展(総本山御寺泉涌寺・京都)。

2022年、高野山恵光院の御朱印帳とコラボレーション。

2024年、阪急うめだ本店にて個展開催(大阪)。

全国百貨店などで個展開催、グループ展に出品。

現在、神奈川県在住。

3月11日(水)〜 17日(火)

※催し最終⽇は午後4時終了

大須賀昭彦・和子

ステンドグラス展

「Momo 白」(高さ82cm)

ステンドグラスとキルン(電気炉)相手に遊び、遊ばれていく中で生まれた光、そして灯の魅力。ガラスと木や石など様々な素材の組み合わせの中から生まれた灯を楽しんでいただけたら嬉しいです。

大須賀昭彦・和子

大須賀昭彦 福岡県福岡市に生まれる。

大須賀和子 神奈川県横浜市に生まれる。

1977年~1982年、ロンドン(英国)、バルセロナ(スペイン)に滞在。

1984年、京都にて工房設立。

1988年、阪急うめだ本店にて個展開催(以降隔年、大阪)。全国各地百貨店、ギャラリーにて個展開催。

1993年、長野県安曇野に工房移転。

3月18日(水)〜 24日(火)

※催し最終⽇は午後4時終了

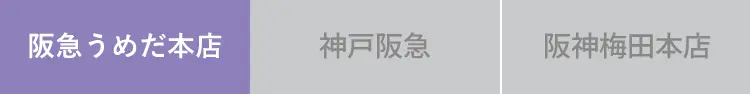

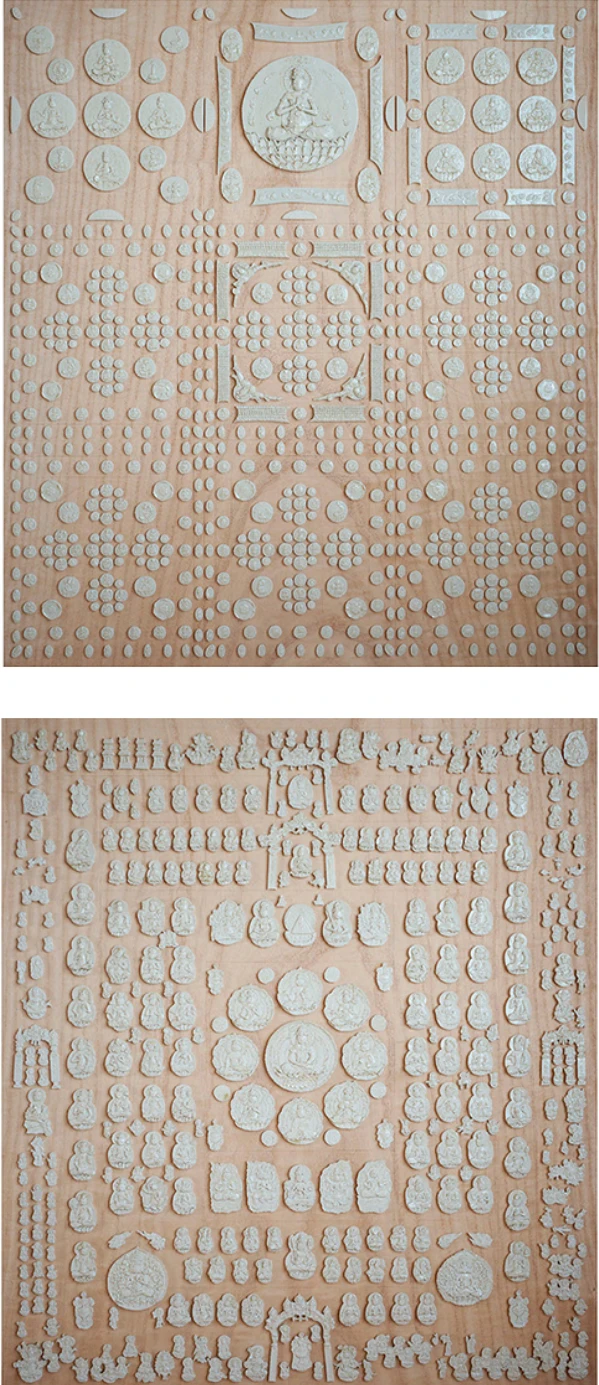

二見光宇馬 陶仏展

「両界曼荼羅」上:金剛界・下:胎蔵界

(いずれも幅80×奥行5×高さ90cm)

山中にて、小さな窯で炭焼きした仏様を中心に、施釉した白い仏様、両界曼荼羅など500点前後をご覧いただきます。

二見光宇馬

1976年、静岡県熱海市に生まれる。

2001年、玉川大学農学部農学科 卒業。

2006年、陶芸家伊藤麻沙人氏に師事。

2008年、陶器にて仏像の製作を始める。

2015年、京都に工房を移す。

2016年、京都市産業技術研究所 伝統技術後継者育成研究 陶磁器コース 修了。

2018年、山に入る。

阪急うめだ本店(大阪)、日本橋髙島屋(東京)、うつわ菜の花(神奈川)、kou kyoto(京都)、ippo plus(大阪)などで個展多数。

3月18日(水)〜 24日(火)

※催し最終⽇は午後4時終了

伊藤博敏 石彫展

堅物の随想

「海の記憶」(幅17×奥行19×高さ14cm)

自然石に異素材をコラージュし、何かに見立てることで生まれる違和感の愉しさ。悠久の時間をかけて出来た石の素材感やフォルムを活かして制作しています。堅い石たちが語る約20点の随想録をお楽しみください。

伊藤博敏

1958年、長野県松本市に生まれる。

1982年、東京藝術大学美術学部工芸科 卒業。

1987年、アトリエ・ヌーボーコンペ審査員賞 受賞。

1992年、アビターレ・イル・テンポに参加(イタリア)。

1995年、第2回トリックアートコンペ優秀賞 受賞。

2006年、個展「Pleasures of Paradox」 開催 (’11、アメリカ)。

2009年、個展 「Marble and Stone Sculpture」開催 (オーストリア)。

2013年、アートフェア東京 出展。

2017年、個展「Pleasures of Paradox」 開催(ルーマニア)。

2018年、Reality illusions 出展(VILLA DOMSE・フランス)。

2021年、くどやま芸術祭 出展(和歌山)。

2022年、阪急うめだ本店にて個展「無垢の刻」開催(’24、大阪)。

2025年、高松市石民俗資料館にて個展「堅物の企み」開催(香川)。

3月25日(水)〜 31日(火)

※催し最終⽇は午後4時終了

廣瀬順子 油彩画展

― 静謐の抒情 ―

「烏瓜と時計」(P8号)

静謐さの中に繊細で優しさの溢れる静物画を描き続ける廣瀬順子。今展では油彩で描かれた可憐な花や小さな果物、そして身近にあるものたちを温かい眼差しと豊かな情感で描きあげた静物画約25点を展観します。装飾性を排したシンプルな作品構成の中に、心温まる素朴な“何か”を感じる作品展です。

1996年、東京造形大学デザイン科 卒業。

2006年、白日会展新人賞 受賞。

2013年、『月刊美術』主催 美術新人賞デビュー 2013 入選。ホキ美術館大賞展 入選。

2014年、新生絵画賞展 入選。

2017年、白日会展富田賞 受賞。白日会準会員奨励賞 受賞。

現在、白日会会員。

3月25日(水)〜 31日(火)

※催し最終⽇は午後4時終了

陶工房斿

日々のうつわ展

左から時計まわり:

伊部火襷鉢(径15×高さ6cm)

伊部カップ(径7.5×高さ11cm)

伊部湯呑(径6×高さ8.5cm)

伊部火襷タタキ小皿(各径10.5×高さ1.5cm)

搔き落とし小皿(各径10×高さ3cm)

備前焼作家で父である金重有邦氏に学び、備前市伊部に工房を構える金重周作・陽作兄弟による作品展です。備前焼のみならず、粉吹や鉄絵など釉薬の仕事も多く手掛け、使いやすく、日々の暮らしを豊かに彩る器、約300点をご覧いただきます。

金重周作 1978年、岡山県備前市に生まれる。

金重陽作 1980年、岡山県備前市に生まれる。

2011年、備前焼作家である父、金重有邦氏の元で学び工房設立。

2021年、笠間陶芸大賞展指名コンペ部門奨励賞 受賞。

現在、各地で展示会を開催。

※営業時間、催し内容、開催期間が変更になる場合がございますのでご了承ください。

※サイズは目安です