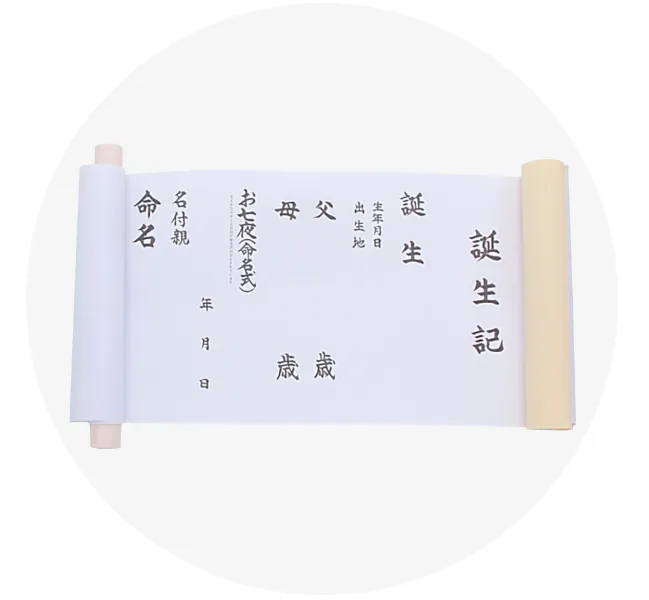

お七夜

生まれてから7日間の無事を感謝し、健やかな成長を願う行事。赤ちゃんの名前を決め、家族や親族にお披露目して出生を祝います。

筆耕料 2,200円

11階 きもの売場

お子様の節目節目のお慶びごとを彩る

きものや小物をご紹介。

ご家族の記念となる

大切な日をお手伝いいたします。

生まれてから7日間の無事を感謝し、健やかな成長を願う行事。赤ちゃんの名前を決め、家族や親族にお披露目して出生を祝います。

赤ちゃんが生まれて初めて、その土地を守る氏神様(産土神様、鎮守様と呼ぶ場合もある)にお参りし、健やかな成長を祈願する行事。男児は生後30日目、女児は31日目に行うものとされています。現在では、天気の良い日や吉日を選び、近くの神社にお参りすることが多いようです。

生後100日目に「一生涯食べることに困らないように」と願いを込めて食事の真似をする儀式。

本来は生まれた年を1歳とする“数え年”でお祝いします。数え年は1月1日を迎えるごとに年齢がひとつ増える数え方です。数え年や満年齢にこだわらず、ご家庭の事情やご兄弟とのお祝いの兼ね合いなどを考慮して、お祝いの年を決めるご家庭も増えていますので、ご家族とご本人にとって良いタイミングでお祝いすることをおすすめしています。

お祝い日と定められているのは

11月15日です。11月は一陽来復の月、15日は満月の日としてめでたい日とされていますが、その日にこだわらず、ご家庭の皆様のご都合やお天気の具合などを勘案され、お参りの日を決めることをおすすめします。お子様にとって思い出深い一日となりますように…。

きものや長じゅばん、帯はお仕立てが必要となります。お仕立て期間は約1ヵ月ほどいただきますので、9月中旬頃までには決めておくと良いでしょう。お子様が何度もご試着するのは大変なので、事前に下見をされることをおすすめしています。

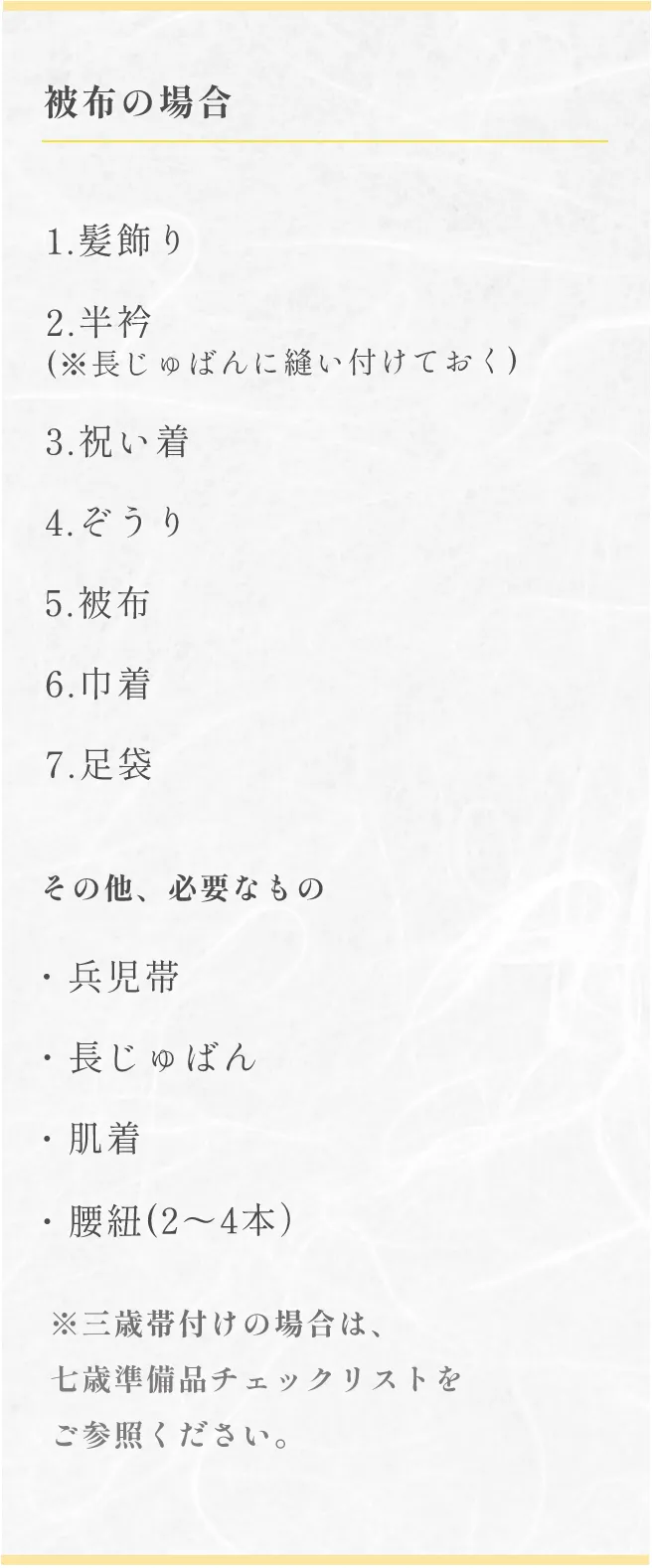

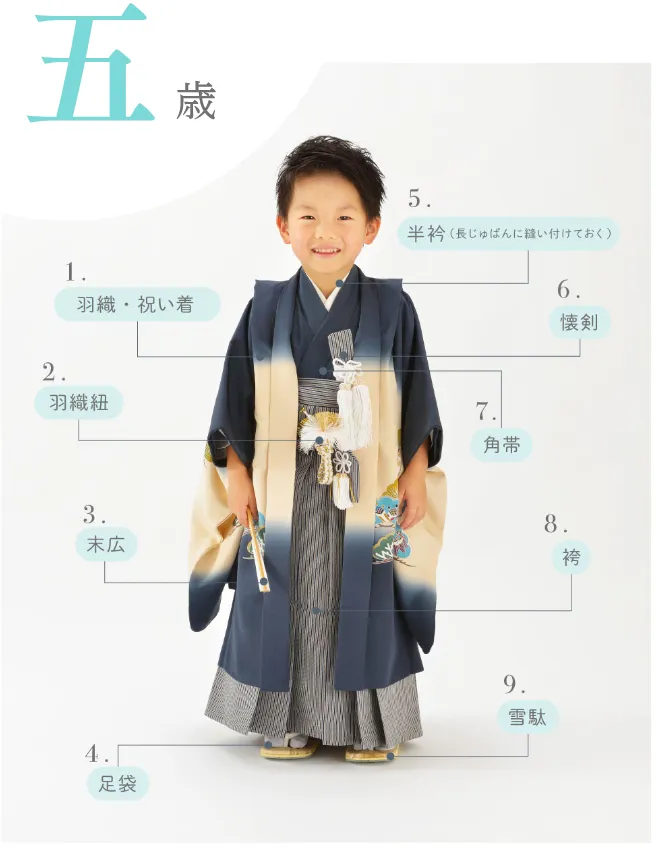

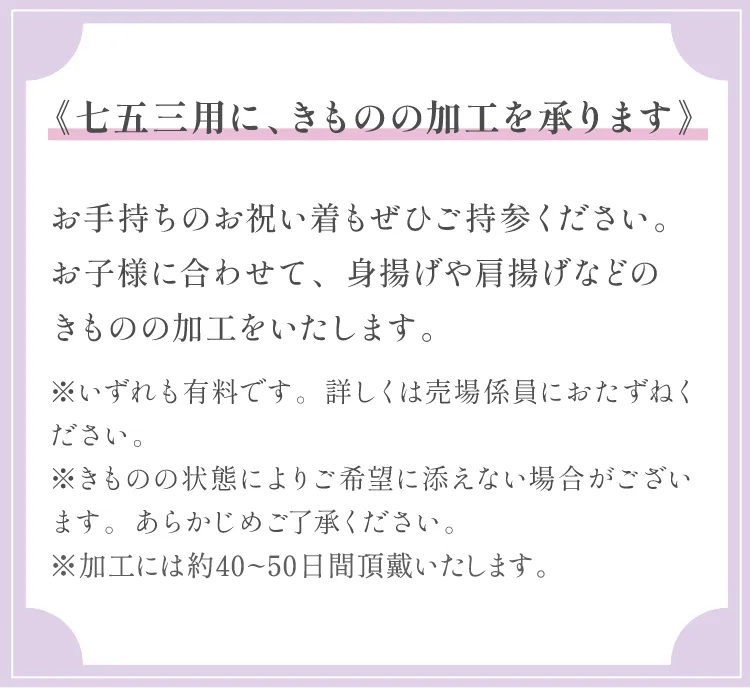

お祝い着はお子様の寸法に合わせて“身揚げ”・“肩揚げ”・“紋入れ”などのお仕立てが必要となります。お子様の身長に合わせるために腰の部分を縫いつまむのが“身揚げ”で、手の長さに合わせるために、きものの肩の部分を縫いつまむのが“肩揚げ”です。五歳の男の子の羽織にはご家族の家紋を入れることをおすすめしています。

お子様の服装とバランスを考えて

決めましょう。お子様がきものなら、お母様も訪問着や付下げ、色無地などの準礼装のきもので。お子様が洋服ならば、お母様も落ち着いた雰囲気のワンピースやスーツが良いでしょう。また、お父様はスーツ、ご兄弟姉妹もスーツやワンピースの着用がおすすめです。

神社の鳥居をくぐったら、手を洗い、口をゆすいでお清めをします。お賽銭はお子様に持たせて賽銭箱に入れてもらいましょう。鈴を鳴らして礼を2回、柏手(かしわで)を2回、礼を1回がしきたりですが、小さなお子様の場合は真似だけでも良いでしょう。

※表示価格は、消費税を含んだ税込価格です。

※価格表記のないものは、参考商品です。

外出する赤ちゃんの肌や健康を守るために欠かせない、大黒頭巾とよだれかけ。縁起ものの犬張子や、でんでん太鼓などの小物とのセットです。

末広がりの幸せを祈る扇子はこどもの名前と生年月日を記入し、麻の皮に熨斗(のし)を添えて持参。祈願後は神社の納所や格子に吊るします。

神社でいただいたお守り札を入れます。最近では、装飾として使用されることが多くなっています。

出産が軽く子育てが上手な犬にあやかって、“子宝・安産”を祈願したり、安産を感謝したりするお祝いのおもちゃ。

犬張子と同様に縁起の良い品とされていて、古くから誕生祝いのおもちゃに用いられています。

お祝い着の袖に通してお使いいただくと、袖がずれにくお祝い着の柄をきれいに見せることができます。

誕生から七五三までの健やかな成長の記録帳としてお使いいただきます。